Verso architetture resilienti 2: non sempre "ecologico" è tale

(Traduzione dall’originale: www.metropolismag.com/Point-of-View/April-2013/Toward-Resilient-Architectures-2-Why-Green-Often-Isnt).

Prima della sua cancellazione, l’Anara Tower è stata progettata per essere uno degli edifici più alti di Dubai e un’icona di sostenibilità - nonostante le sue vetrate orientate a ovest, l’alta energia grigia incorporata nei materiali e, incredibilmente, una gigante turbina eolica non-funzionante (ovvero decorativa). L’edificio mostrava al consumatore un imballaggio con una “immagine” di sostenibilità a scapito della reale sostenibilità. (Image by WS Atkins PLC)

Qualcosa di sorprendente è successo con molti edifici cosiddetti “sostenibili”. Quando sono stati effettivamente verificati durante le valutazioni post-abitative, gli stessi edifici si sono dimostrati molto meno sostenibili rispetto a quanto dichiarato dei loro sostenitori. In alcuni casi hanno avuto una performance peggiore di edifici molto più vecchi, che non avevano pretese di sostenibilità. Un articolo del New York Times del 2009, “Some buildings not living up to green label”, ha documentato i molteplici problemi di vari edifici icone di sostenibilità. Tra i vari problemi riscontrati, il Times ha sottolineato l’uso diffuso di grandi facciate vetrate e di larghi ambienti profondi, una progettazione che sposta lo spazio utile lontano dalle pareti esterne, obbligando a fare maggiore affidamento sulla luce artificiale e sui sistemi di ventilazione.

In parte in risposta alla stampa, la città di New York ha istituito una nuova legge che impone di rivelare la vera performance per molti tipi di edifici. Ciò ha portato alla scoperta di altri [edifici] icone di sostenibilità ancora meno performanti. Un altro articolo del Times , “City’s Law Tracking Energy Use Yields Some Surprises”, ha osservato che il nuovo e scintillante 7 World Trade Center , certificato con LEED Gold, ha segnato un punteggio di solo 74 in base al rating Energy Star - un punto al di sotto del minimo di 75 punti per gli “edifici ad alta efficienza” nell’ambito del sistema di valutazione nazionale. Tale modesta valutazione non è nemmeno molto incidente rispetto alla significativa energia [grigia] incorporata nei nuovi materiali del 7 World Trade Center. Le cose sono andate ancora peggio nel 2010, con una querela ["$100 Million Class Action Filed Against LEED and USGBC"] contro lo US Green Building Council, gli sviluppatori del sistema di certificazione LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). I ricorrenti nella causa hanno accusato lo USGBC di avere condotto “pratiche commerciali ingannevoli, pubblicità ingannevole e anti-trust” durante la promozione del sistema LEED, e hanno sostenuto che, poiché il sistema LEED non è all’altezza dei risparmi energetici previsti e pubblicizzati, lo USGBC ha in realtà defraudato i Comuni e gli enti privati. La causa è stata infine respinta, ma sulla sua scia il sito Treehugger ed altri hanno predetto, sulla base delle evidenze scoperte, che “ci saranno ancora altre controversie di questo tipo”. Che sta succedendo? Come può il desiderio di aumentare la sostenibilità portare al suo opposto? Un problema di molti sistemi di sostenibilità è che essi non mettono in discussione la tipologia di edificio sottostante. Invece, essi aggiungono solo nuovi componenti “verdi”, come ad esempio sistemi meccanici più efficienti e un migliore isolamento delle pareti. Ma questa idea di sostenibilità “per aggiunte” [bolt-on: ad incastro, imbullonata, pronta all’uso, N.d.T.], anche se parzialmente efficace, presenta l’inconveniente di lasciare intatte le forme sottostanti e il sistema strutturale che le genera. Il risultato è troppo spesso la familiare “legge degli effetti perversi”: ciò che si guadagna in un settore si perde altrove a causa del risultato di altre interazioni impreviste.

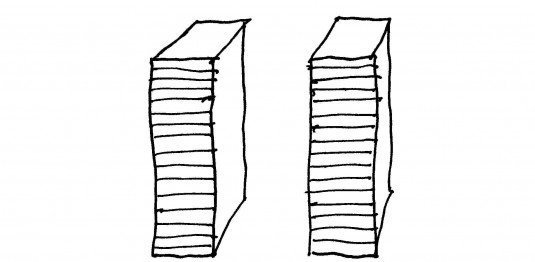

“Scatola” energeticamente disperdente del 1960 paragonata ad una facciata continua di un nuovo edificio certificato LEED. Notate la differenza? Il problema è (parafrasando Albert Einstein) che non possiamo risolvere i problemi con le stesse tipologie base che li hanno creati.

(Disegno di Nikos A. Salingaros)

Ad esempio, l’aggiunta impianti di energia più efficienti tende a ridurre la quantità di energia utilizzata, e quindi riduce il costo complessivo. Ma, a sua volta, questa riduzione dei costi tende a rendere gli utilizzatori meno attenti al consumo di energia - un fenomeno noto come “Paradosso di Jevons”. Aumentare l’efficienza riduce i costi e aumenta la domanda - che a sua volta fa aumentare il tasso di consumo, spazzando via il risparmio iniziale. La lezione è che non possiamo gestire il consumo di energia con il semplice isolamento. Dobbiamo guardare al concetto di energia più in generale, compresa l’energia [grigia] incorporata e altri fattori. Ci sono spesso altre conseguenze indesiderate. Un caso notevole è il tanto pubblicizzato edificio sostenibile “Gherkin” (Foster & Partners, 2003), dove il sistema di ventilazione open-floor dell’edificio è stato compromesso quando alcuni utilizzatori particolarmente attenti alla sicurezza hanno creato varie separazioni in vetro. Alcune finestre apribili le cui specifiche tecniche sono state ridotte per favorire la ventilazione naturale, sono cadute letteralmente dall’edificio, e hanno dovuto essere chiuse definitivamente. L’ambizioso obiettivo di un sofisticato sistema di ventilazione naturale ha paradossalmente comportato una anche peggiore ventilazione.

Nessun edificio è un’isola.

Un altro grosso problema con i programmi di bioedilizia avviene quando gli edifici sono trattati in moto separato dal loro contesto urbano. In un esempio infame ["Driving to Green Buildings “], la Fondazione Chesapeake Bay trasferì la sua sede nel primo edificio al mondo certificato con LEED Platinum - ma lo spostamento li ha mossi da un vecchio edificio nella città di Annapolis, nel Maryland in un nuovo edificio in periferia, che ha richiesto nuove energie e risorse incorporate. La sola aggiunta del viaggio dei dipendenti - noto come “intensità energetica di trasporto” - ha più che cancellato i risparmi di energia del nuovo edificio. La teoria della resilienza discussa nel nostro articolo, “Verso architetture resilienti 1: lezioni di biologia “, indica la natura del problema. I sistemi possono sembrare ben progettati entro i parametri definiti in origine - ma inevitabilmente interagiranno con molti altri sistemi, spesso in modo imprevedibile e non lineare. Noi guardiamo ad una metodologia di progettazione più “robusta”, combinando approcci diversi e ridondanti (“rete”), lavorando a molte scale, e garantendo l’adattamento a “grana fine” degli elementi di progetto. Anche se questi criteri possono sembrare astratti, sono esattamente il genere di caratteristiche conseguite con i cosiddetti approcci progettuali “passivi”. Gli edifici passivi consentono agli utenti di regolarli e di adattarsi alle condizioni climatiche - per esempio, aprendo o chiudendo finestre o persiane, e ottenere luce naturale e aria. Questi elementi possono essere molto più accurati nell’adattamento ad una situazione in un microcontesto. Sono dotati di diversi sistemi che fanno più di una cosa - come i muri che sorreggono l’edificio e accumulano anche calore attraverso la massa termica. Hanno reti di spazi che possono essere riconfigurati facilmente, anche convertiti interamente a nuovi usi, con modifiche relativamente poco costose (a differenza della tipologia “open space”, che non ha mai soddisfatto le aspettative)1. Sono edifici globali polifunzionali che non sono strettamente progettati per un look alla moda o per un utente specializzato. Cosa forse più importante, essi non si distaccano dal contesto e tessuto urbano, ma collaborano con altre “scale” della città, per ottenere benefici sia alle scale maggiori sia a quelle minori.

I vecchi edifici funzionano meglio… a volte.

Molti vecchi edifici hanno esattamente questo approccio “passivo” semplicemente perché non potevano fare altrimenti. In un’epoca in cui l’energia era costosa (o semplicemente non disponibile) e il trasporto era difficile, gli edifici erano naturalmente più raggruppati insieme nei centri urbani. La loro forma e l’orientamento sfruttavano la luce naturale, e in genere presentavano finestre più piccole e ben posizionate, e muri portanti con una maggiore massa termica. Le semplici e robuste forme di questi edifici permettevano configurazioni molteplici. Infatti, molti degli edifici urbani più richiesti oggi sono in realtà progetti di riuso di edifici molto più antichi. I risultati di questo approccio passivo si riflettono in un buon rendimento energetico. Mentre il 7 World Trade Center di New York ha ottenuto in realtà un punteggio inferiore a 75 su 100 (il minimo richiesto per la città di New York), i vecchi edifici nella città che sono stati equipaggiati con le stesse efficienti tecnologie di riscaldamento, raffreddamento e illuminazione, se la sono cavata molto meglio: l’Empire State Building ha ottenuto un punteggio di 80, il Chrysler Building ha ottenuto 84. Ma il solo fatto di essere vecchio non è chiaramente un criterio di successo. L’edificio MetLife/PanAm del 1963 (Walter Gropius e Pietro Belluschi), ormai vecchio di mezzo secolo, ha segnato un triste 39. Un’altra icona di metà del secolo, la Lever House (Skidmore, Owings & Merrill, 1952), ha segnato 20. La performance peggiore di tutte è stata del famoso Seagram Building di Ludwig Mies Van der Rohe, costruito nel 1958. Il suo punteggio è stato un sorprendentemente e basso 3. Qual è il problema di questi edifici? Come il precedente articolo del New York Times aveva osservato, hanno molte parti con ampie facciate e superfici vetrate, spazi profondi su larga scala e altre limitazioni. Ad un livello fondamentale, come possiamo capire dalla teoria della resilienza, mancano molti vantaggi resilienti cruciali nei tipi edilizi più vecchi. E’ probabile che ci sia qualcosa inerente alla tipologia di edificio in sé che è non-resliente. Il linguaggio formale in sé potrebbe essere un problema innato - cosa che, ragionando per sistemi, non si può risolvere con integrazioni e aggiunte “verdi”.

L’architettura dell’“età del petrolio”.

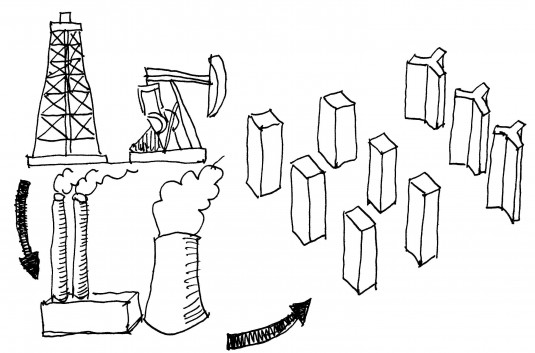

Il critico di architettura Peter Buchanan, in un recente articolo sulla rivista britannica The Architectural Review, ha attribuito la colpa di questi fallimenti allo stesso modello del progetto Modernista, e ha chiesto un “grande ripensamento” di molte delle ipotesi [moderniste] incontestate ["The Big Rethink: Farewell To Modernism - And Modernity Too " ]. Il modernismo è intrinsecamente insostenibile, ha sostenuto, perché si è evoluto all’inizio dell’era dei combustibili fossili abbondanti ed economici. Questa energia a basso costo ha alimentato il pendolarismo di fine settimana verso le prime ville Moderniste, e ha mantenuto caldi i loro grandi spazi aperti, malgrado le grandi superfici vetrate e le pareti dalle sezioni sottili. L’industria petrolchimica cominciava a creare i primi sigillanti complessi e ad alimentare la produzione di profilati estrusi. “L’architettura moderna è dunque un’architettura petrolchimica e dissipatrice di energia, possibile solo quando i combustibili fossili sono abbondanti e convenienti”, dice Buchanan. “Come le città tentacolari nelle quali si è generata, appartiene a quell’epoca calante che gli storici stanno già chiamando «l’era del petrolio»”.

Città costruite con un linguaggio formale la cui caratteristica dominante è quella di massimizzare il consumo di combustibili fossili. Nonostante fosse una strategia di sviluppo economico di successo durante l’era del petrolio, ci ha lasciato con una catastrofe incombente.

(Drawing by Nikos A. Salingaros)

Buchanan non è il solo a chiedere un “grande ripensamento " sulle premesse del design Modernista. Oggi è di moda, tra molti architetti, attaccare il Modernismo, e sostengono invece vari tipi di stili d’avanguardia o Post-modernisti. Buchanan raggruppa insieme questi stili in una categoria che lui chiama “post-modernismo decostruzionista”. Sostiene che i Decostruzionisti non hanno effettivamente trasceso il paradigma modernista che attaccano: essi operano ancora quasi interamente all’interno dei presupposti industriali e delle metodologie di ingegneria tipiche dell’era del petrolio. Ancora una volta, la teoria della resilienza permette di comprendere le gravi carenze insite in questa famiglia di linguaggi formali affini - e anzi, i difetti nel concetto di design sul quale si fondano (quelli avranno bisogno di essere esaminati nei minimi dettagli). Ironia della sorte, questo modello “moderno” è ormai vecchio di quasi un secolo, appartenente ad un’era di “resilienza ingegnerizzata” - cioè, la resilienza interna ad un unico sistema, ma che è incapace di far fronte alle conseguenze inattese delle interazioni con altri sistemi (come il trasporto urbano, per esempio, o con i veri e propri sistemi e ambienti ecologici). Poiché il linguaggio formale modernista e dei suoi successori è legato al classico paradigma di ingegneria lineare, non possono in pratica combinare approcci diversi e ridondanti (“rete”), né lavorare a molte scale, né garantire un adattività delle componenti del progetto alle microscale - anche se possono dare l’impressione apparente di farlo. Contrariamente a tali dubbie affermazioni (in quello che a volte assume l’aspetto di un enorme sforzo di marketing), non possono effettivamente realizzare ciò che C.H. Holling chiama “resilienza ecologica”. Ciò rende conto dell’allarmante scarso rendimento di questi edifici e luoghi, quando sono valutati nelle analisi post-abitative. Visti in questa luce, i vari tentativi delle avanguardie di trascendere il Modernismo appaiono più come una nuova confezione sopra le stesse sottostanti (e non resilienti) tipologie strutturali e metodi industriali. Ma, come Albert Einstein notoriamente ha sottolineato: “Un nuovo tipo di pensiero è essenziale se l’umanità vuole sopravvivere e muoversi verso livelli più alti”. Così come non è possibile ottenere la resilienza semplicemente aggiungendo nuovi dispositivi come i collettori solari a questi vecchi edifici industrial-modernisti, non è possibile ottenere benefici significativi attraverso nuove e abbaglianti combinazioni di design e con un simbolico pensiero ecologico all’interno dello stesso processo di progettazione essenzialmente industriale. Abbiamo bisogno di un “grande ripensamento” sui più elementari metodi e sistemi di progettazione per il futuro.

Una ondata di neo-modernismo.

Eppure, negli ultimi anni c’è stata una notevole recrudescenza di una forma di Modernismo non più ancora giustificabile. Alla luce dei fatti, questa è una tendenza decisamente reazionaria: ci sembra di essere testimoni di un movimento di “ritorno alle radici” - un movimento che, come altri, si basa più su una convinzione dottrinale che sulle evidenze. Questo Neo-modernismo alla moda varia dallo stile “retrò” squadrato e bianco di edifici, interni e arredi, fino ai puliti e futuristici edifici e paesaggi. Stilisticamente, le forme sono accattivanti e spesso taglienti, e alcune persone (soprattutto molti architetti) evidentemente li apprezzano.

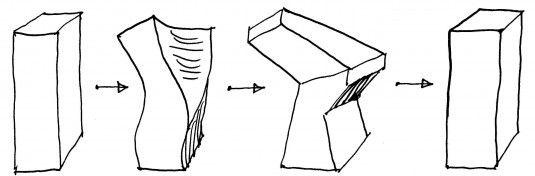

Curiosamente, dopo un secolo di sperimentazioni progettuali assolute, il linguaggio formale modernista si evolve ritornando ad una tradizionale scatola di vetro.

(Drawing by Nikos A. Salingaros)

Non tutti sembrano tuttavia preoccuparsi per questa nuova/vecchia estetica. Alcuni vedono le nuove strutture come sterili, brutte e dirompenti nei loro quartieri e città. I difensori di questi progetti spesso attaccano i critici di essere presumibilmente poco sofisticati, nostalgici, o che non vogliono accettare l’inevitabile progresso di una cultura dinamica. Questa “battaglia delle preferenze stilistiche” infuria, con i neo-modernisti che rivendicano il primato morale dell’avanguardia, dal quale tendono a dominare i media, i critici e le scuole. Naturalmente, le mode vanno e vengono, e l’architettura non è diversa: in un certo senso questa è solo un’altra fase del continuo crescere e calare del Modernismo architettonico per quasi un secolo fino a oggi, insieme agli impetuosi dibattiti circa i suoi meriti estetici. Questi dibattiti non si sono mai placati. Critici come Buchanan non sono una novità: negli anni 1960 e 1970, critici altrettanto rumorosi come Christopher Alexander, Peter Blake, Jane Jacobs, David Watkin e Tom Wolfe hanno fatto critiche fulminanti, ma poco è cambiato. Ciò che è cambiato ora, però, è che stiamo facendo domande urgenti sulla resilienza di questo tipo di strutture, in un momento in cui abbiamo bisogno di valutare con rigore e migliorare quella stessa resilienza. Come suggerisce questa discussione, la radice del problema non risiede solo nel particolare e pratico problema delle vaste pareti vetrate continue, degli edifici ingombranti e trasparenti, e sui sistemi di assemblaggio troppo basati sui prodotti petrolchimici. E’ forse l’idea stessa degli edifici come icone di moda che autocelebrano la loro novità, un’idea tipicamente modernista, che è fondamentalmente in contrasto con il concetto di sostenibilità. Non appena invecchiano, questi edifici sono destinati ad essere meno nuovi e quindi meno utili, nient’altro. Le incontaminate superfici industriali moderniste (e ora post-moderniste e decostruttiviste) sono destinate a rovinarsi, consumarsi, e degradarsi. Le novità accattivanti di un’epoca diventeranno le brutture abbandonate del futuro, una inevitabilità sprecata per una elite egocentrica fissata con la moda di oggi. Nel frattempo, i semplici e umani criteri di progettazione resilienti vengono messi da parte, nella fretta di abbracciare le nuove soluzioni tecniche che attirano l’attenzione - che poi produrranno un’onda disastrosa di errori non intenzionali. Questo non è chiaramente un modo per prepararsi a un futuro “sostenibile” in ogni senso.

Il modernismo è più di un semplice stile.

In questa luce, perché il linguaggio formale e i metodi di progettazione del Modernismo si sono dimostrati così ostinatamente persistenti? La risposta è che il Modernismo non è solo uno stile di cui ci si può interessare o meno. E’ parte integrante di un notevole e globale - anche totalizzante - progetto di estetica, tettonica, urbanistica, tecnologia, cultura, e, infine, di civiltà. Tale progetto ha avuto un profondo effetto sullo sviluppo degli insediamenti moderni, nel bene o nel male, e (soprattutto alla luce della teoria della resilienza) ha dato un enorme contributo allo stato attuale in cui si trovano le nostre città, e la nostra civiltà. Le origini del Modernismo architettonico sono strettamente collegate con gli obiettivi progressisti del primo Novecento, e con gli ideali umanitari - anche utopistici - dei visionari ben intenzionati dell’epoca. Quegli individui hanno intravisto una capacità promettente, nella nascente tecnologia industriale dell’epoca, di offrire una nuova era di prosperità e di qualità della vita per l’umanità. I suoi leader erano credibilmente e chiaramente rapiti dalle apparentemente infinite possibilità di un’utopia tecnologica. Da qui in poi hanno sviluppato una elaborata - e, sorprendentemente, scarsamente valutata - teoria sulle nuove e necessarie scienze tettoniche e sui linguaggi formali delle società future. I loro seguaci ancora oggi sostengono che è senza dubbio il Modernismo che è nella posizione migliore per indossare il manto della sostenibilità. Naturalmente, molte cose sono migliorate sotto questo regime tecnologico, e oggi siamo in grado di curare le malattie, ridurre gli sforzi massacranti, mangiare cibi esotici, viaggiare veloci in confortevoli automobili e navi volanti, e fare tante altre cose che avrebbero stupito i nostri antenati. Ma insieme a questo nuovo regime è arrivato un calamitoso impoverimento ecologico e la distruzione delle risorse, e una erosione delle fondamenta da cui dipende tutta l’economia e, in effetti, tutta la vita. Così oggi, in un’epoca di crisi convergenti, vale la pena porre domande importanti sui presupposti di tale regime industriale - e sulla complicità del Modernismo architettonico come una sorta di seducente “packaging di prodotto” all’interno di esso. La storia risale indietro ad un notevole piccolo gruppo di scrittori, teorici e professionisti degli inizi del ventesimo secolo, e in particolare all’architetto austriaco Adolf Loos. Avremo bisogno di guardare più da vicino questa storia - e che cosa significa la sua esistente eredità per noi e per le nostre attuali scoraggianti sfide progettuali.

-

Vedi anche l’articolo “Gli uffici “open space”: non funzionali e poco flessibili “, N.d.T. ↩︎